用語集 [回転・速度計測・パルス編] >技術情報一覧 >製品一覧 >HOME

ペリオマチック™とは

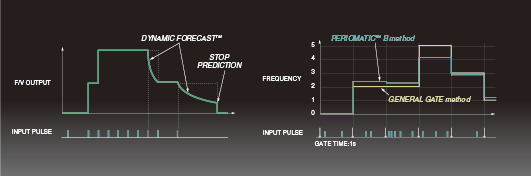

| ココリサーチが世界に先がけ独自開発した、周期方式の周波数計測技術です。 ・ダイナミック予測™(双曲線予測演算)や停止予測も装備 ・動き出しや停止、超低速から高速、急加速・急停止などの急な変化まで ・あらゆる状況下で高精度・高速応答を実現します。 |

|

| 詳しくはこちらのリンクをご覧ください> |

ダイナミック予測™ NEW

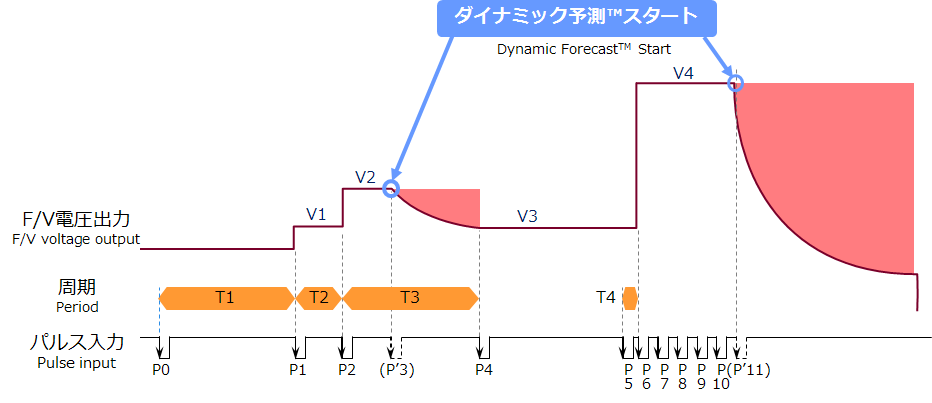

入力信号の周期から測る場合、入力周波数(速度)が下がるときは、次のパルスまで応答できません。

ダイナミック予測™は、次のパルス入力が1パルス前の周期より少しでも遅いと、

すぐ速度低下と判断して、双曲線予測演算をはじめます。

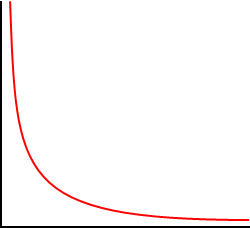

このカーブは次のパルスで確定すべき値と一致しています。

| 周波数 |  |

| 時間 |

【ダイナミック予測™の動作イメージ例】

次のパルスが来ない間は、図2「連続予測」のようにどこまでも双曲線予測を続けます。

超低速での長いパルス周期では、正確な出力が得られ、

高速からの急停止では、素早く応答してゼロ出力します。

停止直前の入力パルス周期の変化から予測するので、ダイナミックレンジを損なう心配はありません。

低周波数まで測れるFVコンバータでは、低周波数と入力停止の判断ができません。

そのため、低周波数にも高速からの急停止にも素早く応答できるように、

ダイナミック予測™は「なし(周期保持測定)」、「連続予測」、「停止予測」のいずれかを、状況に合わせて設定できます。

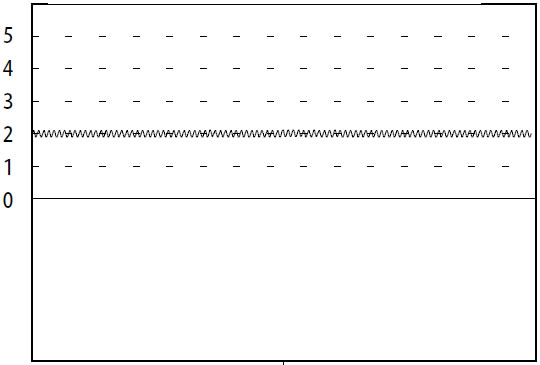

| 【なし(周期保持測定)】 一周期ごとの測定データを保持します。予測演算も停止応答もしません。 |

|

| 【図1】周期保持測定 | |

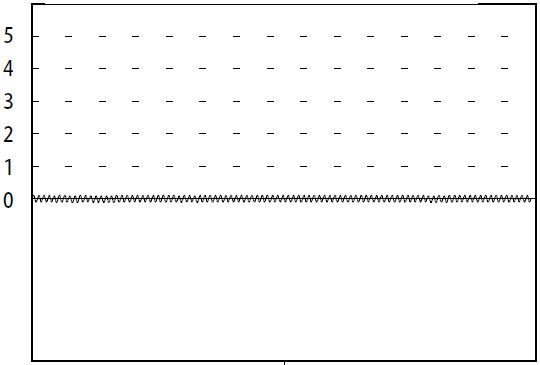

| 【連続予測】 周波数が低下したとき、予測演算のみを行ないます。 そのため、次のパルスが入力されないとき、ダイナミックレンジの広さの分だけ 図2のように曲線予測が続き、停止予測を行いません。 |

|

| 【図2】連続予測 | どこまでも続く漸近線 |

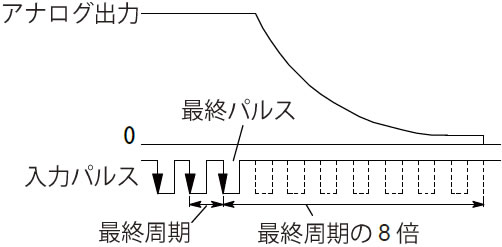

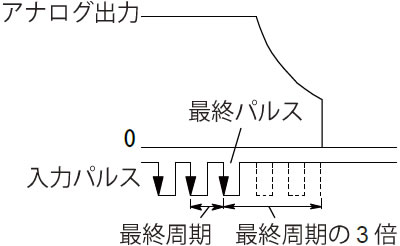

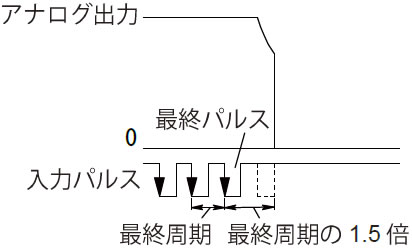

【停止予測】 停止予測・急停止検出を行ないます。設定値が大きいほど入力停止への応答性が速くなります。

停止しても停止検出しない場合は数値を大きく、停止前に停止検出してしまう場合は数値を小さく設定します。

停止応答後に再び動き出せば、内部で進行していた測定演算ですぐ正しい出力が得られます。

| 停止予測(低速) | 停止予測(中速) | 停止予測(高速) | ||

|

|

|

レイトマチック™(入力周波数レートと表示レートの設定)

TDP-49/39 シリーズなどは、入力周波数レートと、それに対する表示レートを設定するだけで希望の物理量に換算表示できます。

単にHz単位の周波数計として使う場合は、入力周波数レート"1"、表示レート"1" と設定し、入力周波数をそのまま表示させます。

基本的な考え方

1秒間に入るパルスの数(Hz)がいくつの時に [入力周波数レート]、表示をいくつにしたいか [表示レート]、を設定します。

[設定例]

例1) 周波数計として使用する (1秒間に1パルス入力)

入力周波数レート = 1

表示レート = 1

例2) 1回転100パルスのロータリエンコーダを使用し、rpm 単位で表示する

入力周波数レート = 100 [1秒間で1回転の場合100Hz]

表示レート = 60 [1回転/s = 60 回転/min]

例3) 0.12538 mL/P(パルス) の流量センサを使用し、L/min 単位で表示する

入力1Hz (1秒間に1パルス)の場合、1分間当りの流量(mL/min) を求めます。 0.12538 mL/s × 60s = 7.5228 mL/min

単位をmL からL に変換します。 7.5228 mL/min = 0.0075228 L/min

入力周波数レート = 1(Hz) 表示レート = 0.00752、もしくは

入力周波数レート = 100000(Hz) 表示レート = 752.28

出力(表示)更新時間

設定された時間ごとに入力信号を平均し、出力(表示) を更新します。

10ms と設定した場合は、10ms ごとに入力されたパルスを平均し、出力(表示)を更新していきます。

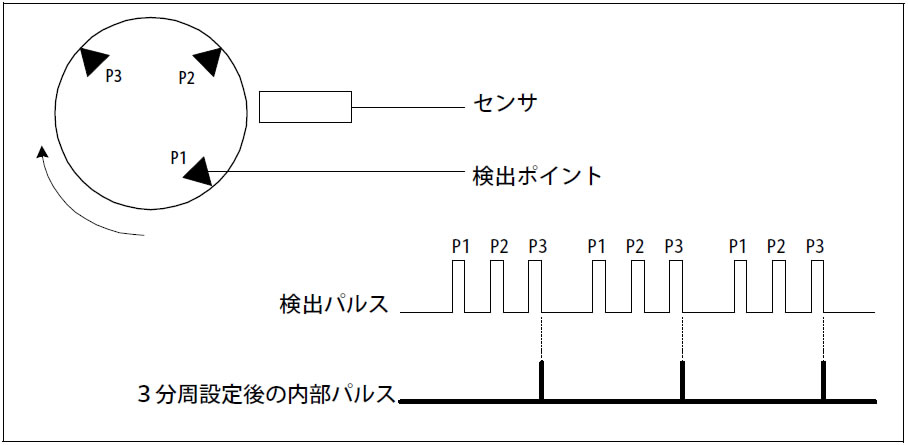

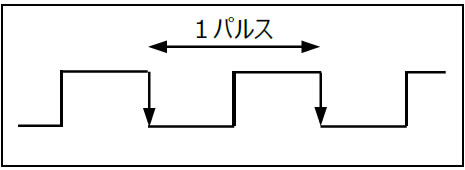

分周(パルス平均)

ギクシャク回転などの平均的速度や、不規則な位置でのパルス検出(下図)に使われます。

入力パルスをソフトウェア分周し、図の「3分周後の内部パルス」のように、

規則性にすぐれたパルス列が得られます(平均速度を安定して測れます)。

分周比は、入力周波数と表示値の設定に関係なく設定できます。

分周比は、入力周波数と表示値の設定に関係なく設定できます。

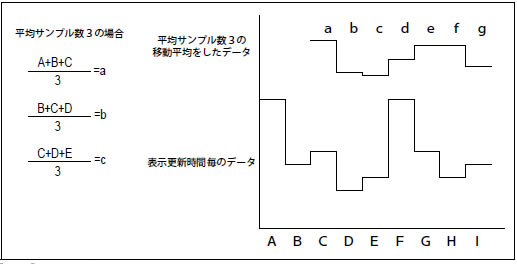

移動平均

任意のサンプルデータを平均しながら更新出力を行います。

ムラの多い流量などに高速応答しながら、滑らかな出力を取り出すことができます。

演算は出力(表示)更新時間ごとに、新しい測定値を1個取り込み、一番古い測定値を1個捨てて平均化します。

例)出力(表示)更新時間を0.1 秒、平均サンプル数を3 にした場合

A、B…が、出力(表示)更新時間毎のデータ(測定値)です。

過去0.3秒間の平均値を計算しながら、出力(表示)は更新時間0.1秒ごとに応答できます。

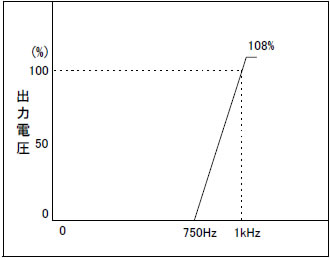

スプレッド

任意の周波数範囲を拡大してみることができます。上限と下限周波数を決めると、

その範囲の周波数変動を、指定された出力(0-10V、4-20mAなど)で取り出せます。

例)

上限値1kHz 下限値750Hz とした場合、下図のようになります。ただし、分解能は下がるため、

極端な拡大をすると精度くずれを起こす可能性があります。

デュアルレンジ

基本仕様で設定したフルスケールと別に、もう1つフルスケールを設定し、レンジ切替をするように使えます。

2つの異なる回転数の対象を交互に観察したり、最高回転数付近と最低回転数付近を別々のフルスケールで見れます。

例)1kHzと10Hz 、2つのフルスケール(FS)を設定すると、10Hz入力時に1kHz FS で0.1V、10Hz FS で10Vを出力します。

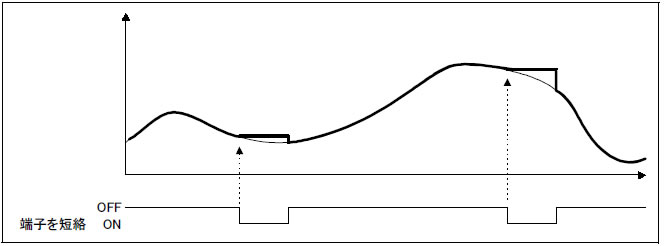

現在値ホールド

ホールド用端子を短絡(ON)すると現在測定中の出力を保持し、それがOFF(Hレベル)されるまで出力は保持されます。

内部測定演算は実行され続けます。

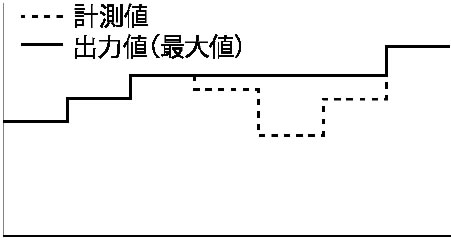

最大値ホールド

ホールド用端子を短絡(ON)の間、データの最大値のみ更新出力します。

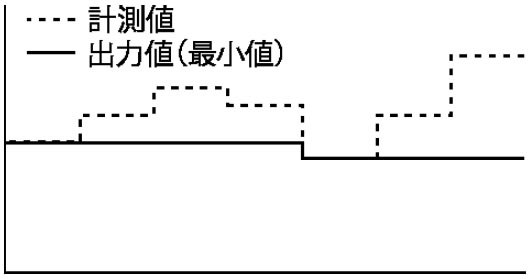

最小値ホールド

ホールド用端子を短絡(ON)の間、データの最小値のみ更新出力します。

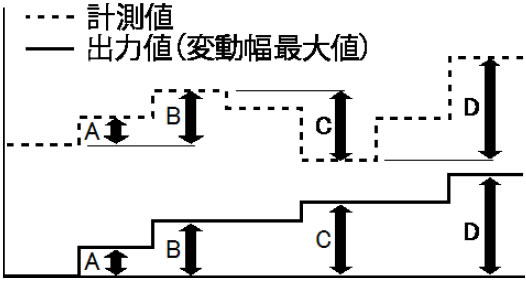

変動幅最大値ホールド

ホールド用端子を短絡(ON)の間、データの最大値と最小値の差のみを更新出力します。

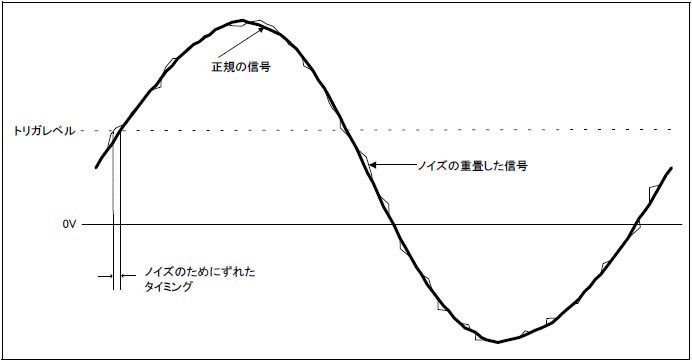

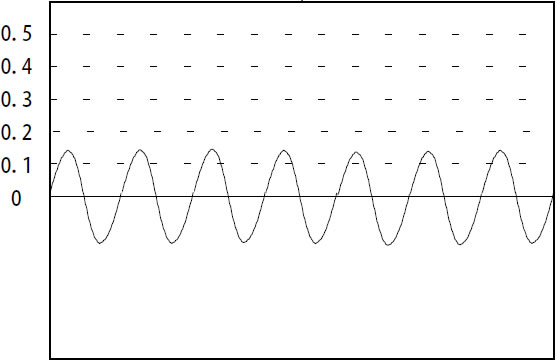

汎用信号

一般のパルスを含む周期性のある信号です。正弦波などにノイズが重畳(ちょうじょう)して入力すると、

トリガのタイミングがずれて測定誤差の原因になり得るため、正確な測定には方形波の入力をおすすめします。

正弦波 |

方形波 |

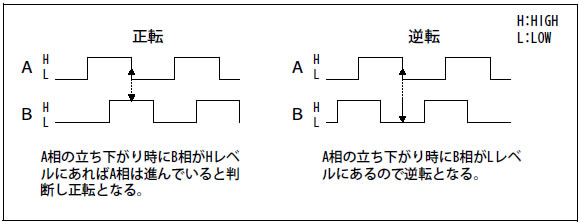

90゜位相差信号(A/B相信号)

可逆回転の測定では、90゜位相差を持った二相のパルスを入力します。

A相とB相は、位相差が90゜あるので同時に変化することはなく、A相の立ち上がりをB相で見れば方向を判別できます。

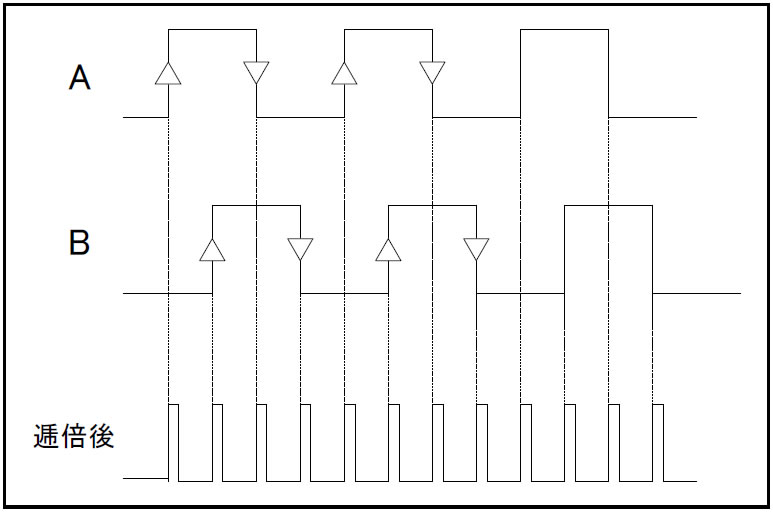

二相4逓倍(QUAD)

パルス4逓倍入力機能で、二相パルスそれぞれの立上がり/立下がりエッジを利用して、内部的に周波数を4倍にします。

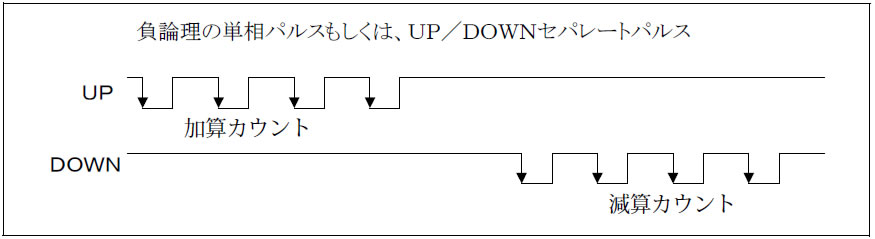

UP/DOWN 信号

可逆計数用に、90°位相差の相信号だけでなく、UP/DOWN セパレートパルスも入力できます。

A:UP信号、B:DOWN 信号のパルス入力部はそれぞれ独立し、互いの論理に無関係に立下りで計測します。

[注意] 正論理のUP/DOWN 信号は入力できません。

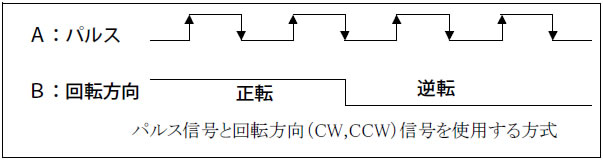

方向信号

独立したパルス信号と回転方向信号を使用します。

F/Vコンバータ [周波数-電圧変換器] NEW

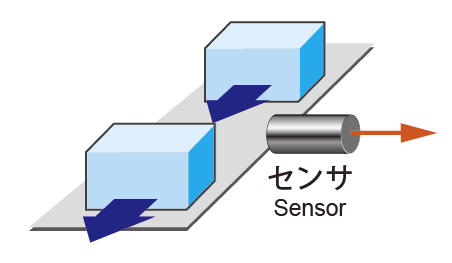

回転体など運動体の速度情報を、近接スイッチ、光センサ、エンコーダ、ギアセンサなどでパルス変換したものを入力し、

速度に比例したアナログ電圧(または電流)に変換・出力するものをF/Vコンバータと呼びます。

【F/Vコンバータの使用イメージ例】

ギアセンサなど |

→→ |

F/Vコンバータ |

→→ |

PC |

ロガー |

オシロスコープなど |

指示計器をつないで速度監視を行ったり、記録計につないで回転変動の様子を観察できます。

他の制御機器に接続し、追従制御なども可能です。

周波数計と周期計 NEW

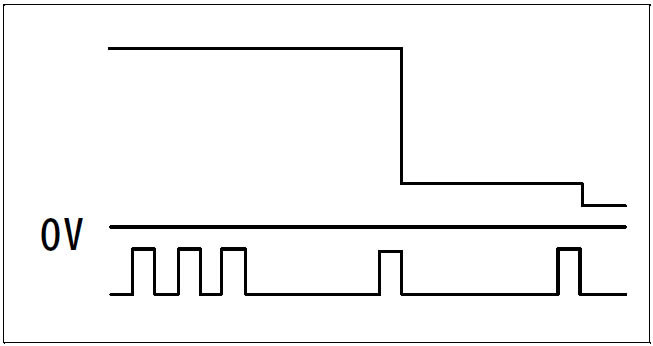

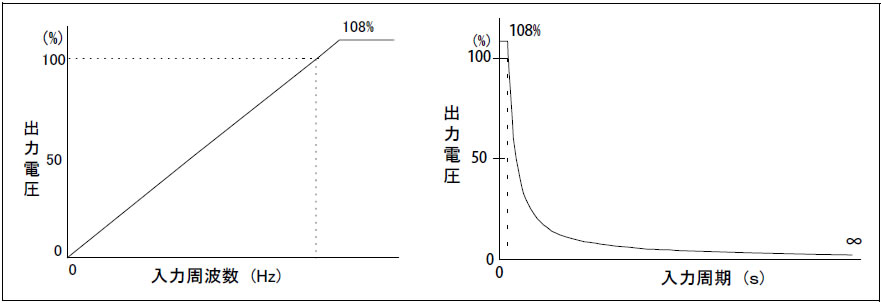

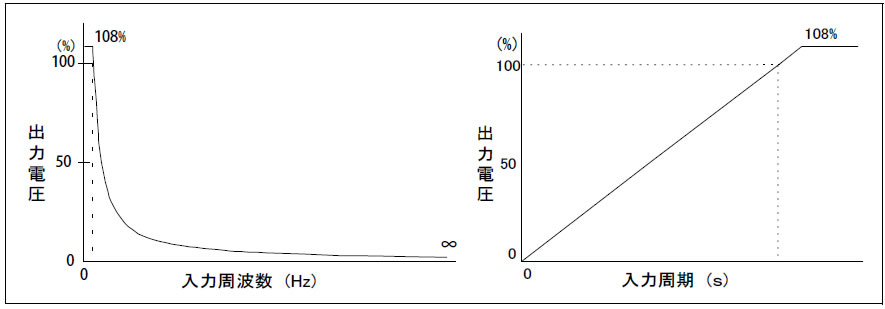

一般的にF/Vコンバータでは、周波数に比例して電圧出力が変動します。

周波数に比例して、電圧が上がるタイプを周波数計などと呼び、回転計、流量計、速度計などが含まれます。

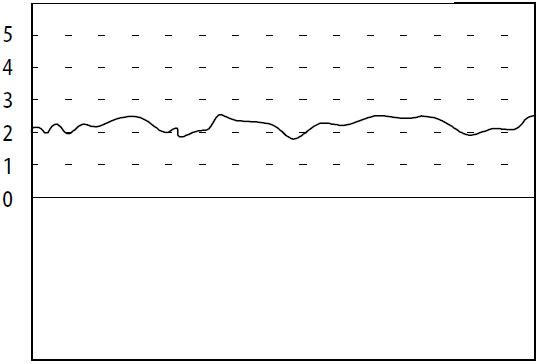

【図:周波数計】

【図:周波数計】

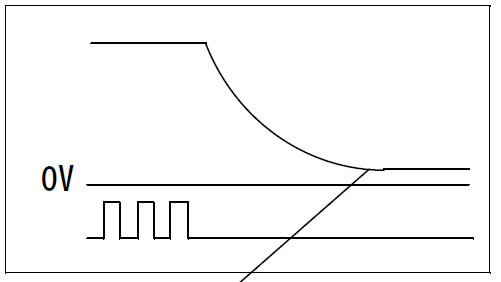

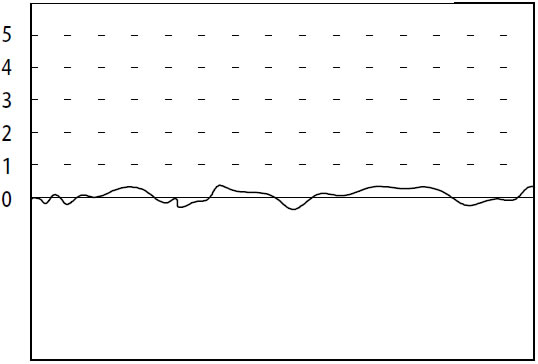

周期に比例して、電圧が変化するものを周期計などと呼び、通過時間計として

コンベア上などを物体(流体を含む)が通過する時間の計測などに使われます。

【図:周期計】

【図:周期計】

【使用例イメージ】

|

→→ |

|

→→ |

PC |

ロガー |

オシロスコープなど |

フルスケール

周波数を電圧(電流)に変換する場合、周波数が何Hz のときに何V(またはA)出力させるか決めます。

その場合、最大入力周波数と、それに対応する電圧(電流)をフルスケールと呼びます。

バイアス

バイアス設定は、計装用途などの1-5V 出力や、4-20mA 出力を得るために設けられた機能で、

設定範囲は0-50% です。

入力結合方式(AC/DC 結合)

DC 結合: 直流成分・交流成分の両方をカットします。

AC 結合: 直流成分(DC 成分)をカットします。

直流信号が重畳(ちょうじょう)された変動を行なう入力信号の、交流変動分のみを観察するときに設定をAC にします。

| DC結合 | AC結合 | |

|

→ |  |

| ↓ 波形を×10に拡大して見ようとすると、 2V付近は表示圏外になってしまう。 |

↓ DC(直流)成分をカットして 交流変動分のみを拡大して見ることができる。 |

|

|

|

|

| DC結合 | AC結合 | |

|

|

|

| 信号が不安定でトリガレベルを合わせにくい場合、 AC結合にするとトリガレベルは0Vに設定されるので 波形が安定します |

キャリブレート(較正)

計測器と記録計などを接続するとき、それぞれの0% と100% の値が正確に適応していないと正しい結果が得られず、

キャリブートが必要になってきます。キャリブレータ内蔵の機器では、基準信号を発生させて

その値でのオフセット時やフルスケール時の出力を調整したり、接続機器の調整もできます。

ロータリエンコーダ

用途に応じて1回転あたりのパルス数を選べ、分解能を上げることができ、二相出力タイプでは方向判別もできます。

プーリーなどをつけて周速用センサとしても使えます。カップリングなどで軸を直接回転させる必要があります。

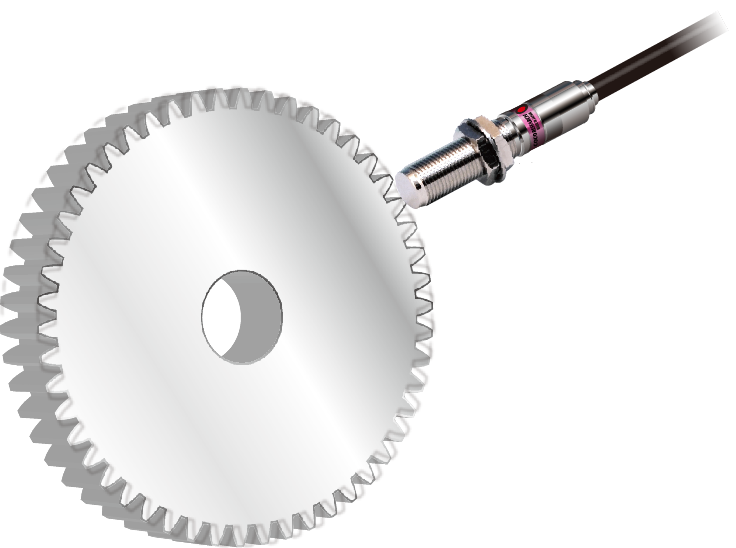

近接センサ

油汚れなどの悪影響でも使用でき、非接触で使用できますが、計測体と接近(約10mm以下)させる必要があります。

適用周波数1kHz 以下のものが多いです。

ギア(歯車)センサ NEW

デジタルタコメータなどに、最も一般的に使われるセンサです。ゲート方式の回転計では1回転60パルス必要で、

パルス数と直径が同じモジュール1のギヤが使いやすいです。高感度タイプはノイズに弱く、アンプ内蔵品もあります。

光電センサ

非接触で使えて、取付が簡単、低価格ですが、油などの悪環境では使用できません。適応周波数は1kHz 以下が多いです。

オプチカルファイバー式のものは、アンプ部と分離できるので、ノイズの影響を受けずにすむものがあります。

近接距離のとれる回帰反射タイプ、ターゲットの小さいレーザタイプなどいろいろな種類があります。

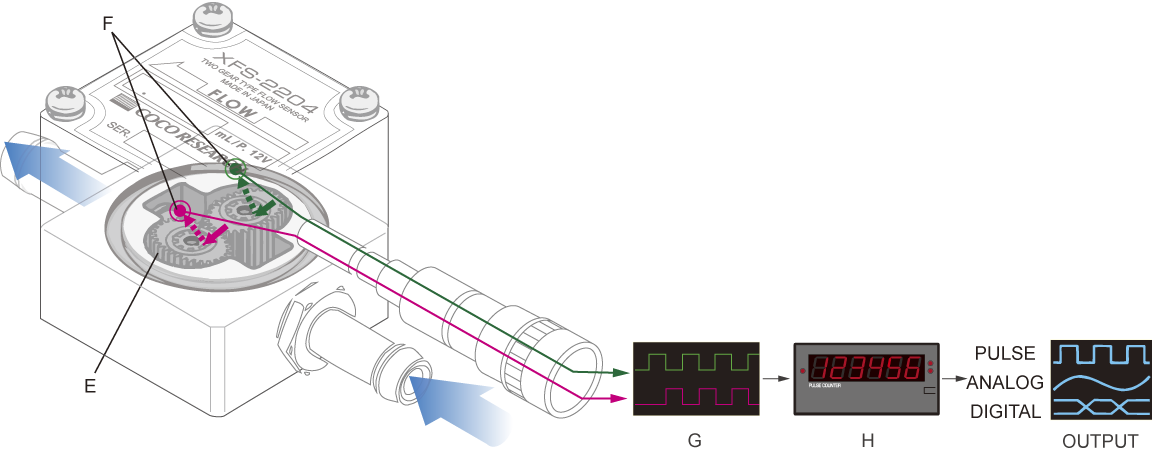

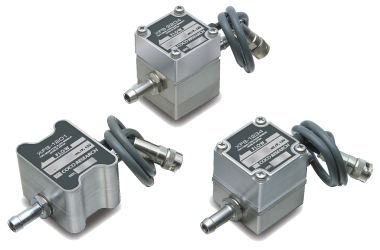

流量センサ NEW

単位流量に比例したパルスを出力します。メーカにより様々ですが、体積に比例する容積式が精度的によく、

高流量から低流量まで広い範囲に対応します。低流量域では検出されるベーンなどの回転ムラのため、

パルス周期は流量と比例しなくなります(平均的には比例と考えられる)。

1回転あたりのパルス数を多く取れなかったり、入力信号の配線が長くなることがあります。

【容積式流量センサの動作イメージ】 *ココリサーチ製 XFSシリーズの例

>容積式流量センサの動作原理(一例)をみる

>技術情報のページへ

>ギアセンサ一覧をみる

>ギアセンサ一覧をみる >流量センサ一覧をみる

>流量センサ一覧をみる